Am Rande des Regenbogens – „The Goldfinch“ von John Crowley

Unabhängig davon, wo man nun die literarische Vorlage dieses Filmes einordnet, unstrittig ist aus meiner Sicht, dass es sich bei Donna Tartt um eine begnadete Stilistin handelt; eine Autorin also, die Sprache wirklich zum Schwingen bringen kann und der es gelingt, in diesen magischen Zwischenraum einzutauchen, den wirklich nur herausragende Literatur zu betreten vermag. Tartt findet für diesen Zwischenraum auf den letzten Seiten ihres Buches folgende Worte:

Between ‚reality‘ on the one hand, and the point where the mind strikes reality, there’s a middle zone, a rainbow edge where beauty comes into being, where two very different surfaces mingle and blur to provide what life does not: and this is the space whrere all art exists, and all magic.

The Goldfinch, S. 863

Die Poesie dieser Sprache ins filmische Medium, also in eine Poesie der Bilder zu übersetzen, ist seit jeher eine der großen, kaum zu überschätzenden Herausforderungen von Literaturverfilmungen. Vielen Adaptionen ist gemein, dass sie zwar die narrative Struktur ihrer Vorlage aufbrechen (indem sie die Chronologie verändern oder ganze Abschnitte aussparen), sich aber zugleich in den Dialogen, quasi als Trost für den Autoren der Vorlage, sehr nah an derselbigen zu halten versuchen. Hier liegt meiner Meinung nach bereits ein großes Missverständnis vor. Das Nonverbale, die aufgeladene Stille, die Auslassung und Verknappung ist in der Literatur nur äußerst schwierig umsetzbar, da sich diese oft gezwungen sieht, dort zu explizieren und etwas auszusprechen, wo das Bild die berühmten tausend Worte erübrigen kann. Hier liegt also eine Chance der filmischen Adaption an Dialogmaterial einzusparen und zugleich die Vorlage motivisch zu verdichten; in einem Bild, einem Schuss und vor allem: einem Gesicht – in der performativen Qualität des Filmischen.

Postmodernes Erzählen eines romantischen Stoffes

The Goldfinch hat allerdings keinerlei Vertrauen in das eigene Medium und begeht zugleich den Fehler, die Vorlage strukturell zu verkomplizieren. Die simple chronologische Struktur von Tartts Roman bricht der Film in viele verschiedene Rückblenden und Vorausblicke auf und beraubt sich narrativ somit um unheimlich viel Fallhöhe. Das alles in Gang setzende Attentat in der New Yorker Kunstgalerie wird zerstückelt und als PTSD-Flashes eingestreut; der Verlust der Mutter, die im Film im Grunde nicht vorkommt und lediglich als flüchtiger, idealisierter und zugleich unbeseelter Schatten inszeniert wird, bleibt emotional ohne Resonanz. Das Ergebnis: man hat überhaupt kein Gefühl für die einschneidende Gewalt des Attentats und damit für das alles in Gang setzende Trauma der Hauptfigur. Das ist vor allem darum schade, weil sich gerade der Anfang des Romans ganz wunderbar filmisch umsetzen lässt. Das Schweigen, in das Theo zu Beginn verfällt, wäre auch eine wunderbare Möglichkeit für die Adaption, zunächst nur über Bilder zu erzählen, ehe der Film mit fortlaufender Dauer auch zu einer Sprache kommt; analog zu Theo, der sich nach dem Attentat wieder sukzessive ins Sprechen bringt.

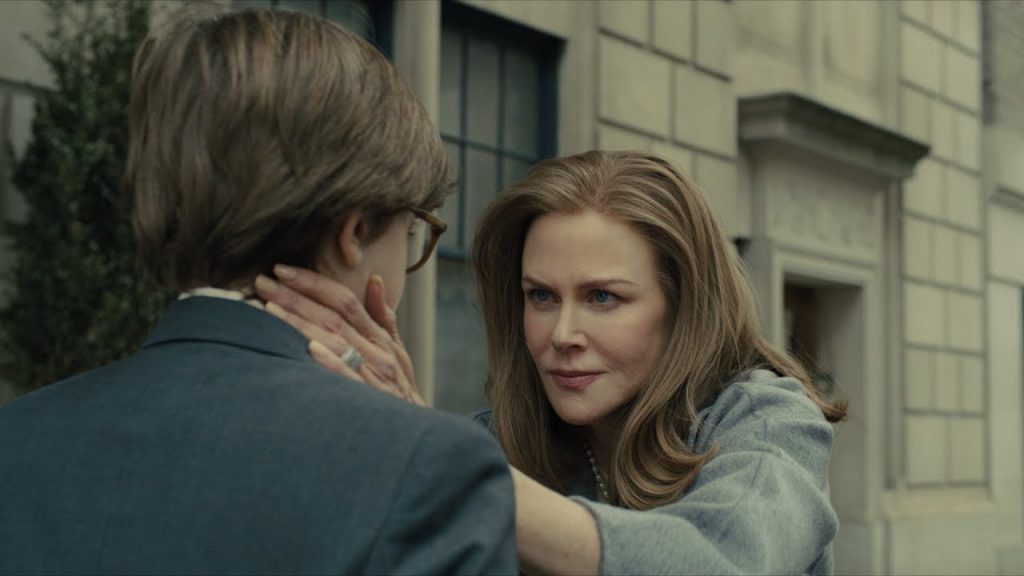

Ärgerlich ist die Fragmentierung der Chronologie auch deshalb, weil sie anstelle einer vermeintlich modernen, dramaturgisch unergiebigen filmischen Struktur tritt. Die erste Begegnung mit Hobie und Pippa nach dem Anschlag; der Halt, den Theo dort und im Hause der Barbours findet, kann so kaum nachempfunden werden. Positiv hervorheben möchte ich trotzdem Nicole Kidman, die die unterkühlte, aber zugleich liebende Ersatzmutter Mrs. Barbour spielt. Fürsorge über Gesten der Distanz zu erzählen, ist wirklich eine große Leistung.

Auf eigenen Füßen stehen

Ich möchte auch nicht auf den Schauspielern der Hauptfigur herumhacken: ich bin zwar kein großer Fan von Ansel Elgort, aber bisweilen sah ich einen verschmitzten Charme bei ihm aufblitzen, der mich durchaus mit dieser Besetzung hätte versöhnen können. Es ist nur so, dass diese Figur fortlaufend fern und seltsam sauber bleibt; selbst in seiner Drogensucht strahlt er die gleichförmige, ja langweilige Frische eines neu bezogenen Bettlakens aus. Die wenigen Augenblicke, in der die Coming-of-Age-Geschichte des Filmes eine künstlerische Eigenständigkeit gewinnt, sind Einzelszenen aus der Zeit in Las Vegas, in der der Film Theos orientierungslose, Drogen-betäubte Jugend schildert, die er gemeinsam mit seinem besten Freund Boris verlebt. (Gänzlich fehlbesetzt im Übrigen: Luke Wilson als spielsüchtiger Vater, der nichts von der Explosivität des literarischen Vorbilds besitzt).

Ich würde nicht behaupten, dass der Roman ohne Schwächen ist, da dieser gerade in seinem letzten Abschnitt doch arg bequem auserzählt wird (die meisten Konflikte lösen sich in Wohlgefallen auf), ehe Tartt auf den sehr schönen, meta-fiktiven Abschlussseiten wieder ihre beste Seite zeigt, wenn sie dem Schreiben und dem Geschichtenerzählen ihre Liebe gesteht – und an jenen Ort in unseren Herzen erinnert, an dem der Glaube daran unbeirrt fortbesteht. Der Film findet allerdings nie zu einem solchen Ort, zum Rande des Regenbogens etwa, sondern bleibt, wie so viele Adaptionen vor und nach ihm, ängstlich, abhängig und ideenlos. Das Gegenteil also dessen, was Kunst ist – oder zumindest sein kann.

Header und Galerie: © Warner Bros. Pictures