Kurzer Jahresrückblick 2022

Lieblingsfilme

Der schlimmste Mensch der Welt

von Joachim Trier

Kunst, die sich der Gegenwart offen zuwendet, im Konkreten aber zugleich nichts von ihrer universellen Kraft verliert, ist selten. Filme, die das Gefühl der Millenial-Generation zu fassen bekommen, ohne sich in Memes und identitätspolitischen Buzzwords zu verlieren, fast noch mehr. Joachim Trier gelingt es, gegenwärtige Debatten aufzugreifen und sie mit existenziellen Fragen neu zu perspektivieren. Der Filmtitel stellt jene pathetischen Gesten einer zwischen Selbstmitleid und Ironie wankenden Generation zur Schau, die einem viel zu gut bekannt sind, denen sich Trier aber zu keinem Zeitpunkt überlegen fühlt. Stattdessen nimmt er sie ernst, berücksichtigt neue Formen des Umgangs und der Empfindsamkeit, ohne auf neue Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Entstanden ist ein beizeiten leichtfüßiger, dann wieder tonnenschwerer Beziehungsfilm, der die Ambivalenzen unserer Zeit aufzeigt, statt sie auszublenden; der bei alledem aber nie vorgibt, mehr Antworten zu geben, als er Fragen stellt.

The Wonder

von Sebastián Lelio

Die anachronistische, bisweilen atonale, aber immer stimmungsvolle Musik von Matthew Herbert ist der große Gewinner dieses Filmes. Wie ein Omen legt sie sich unter diesen ruhigen, fast schon meditativ erzählten Film; besonders der rätselhafte Lautgesang, der auch einem animistischen Keltenritual entstammen könnte, lädt die eindrücklichen, kargen Landschaftsbilder Irlands immer wieder atmosphärisch auf. Landschaften von einer melancholischen Tristesse, wo der Torf reichhaltig gestochen wird, aber die Kartoffeln rar sind. Das kollektive Trauma der irischen Hungersnot hallt lebhaft in der Figur von Anna (Kíla Lord Cassidy) wider, deren Fasten zugleich ein Ausdruck persönlicher Traumata und religiöser Schuldkomplexe darstellt. Das nuancierte Drehbuch greift daneben das zerrüttete Verhältnis zwischen den Iren und ihren ehemaligen englischen Besatzern auf, was zusätzlich zur unterschwelligen Spannung zwischen der englischen Krankenschwester Elizabeth (Florence Pugh) und den irischen Dorfbewohnern beiträgt. Besonders das Thema Hoffnung in einer tristen, hungernden Welt hat mich sehr berührt; insbesondere der aufopferungsvolle Einsatz von Elizabeth für das Mädchen und eine mögliche Zukunft – entgegen der Dogmen und Ängste, die ihr tief eingeschrieben (worden) sind.

Im Westen nichts Neues

von Edward Berger

Schon der Beginn ist ein Highlight: die verdreckten, blutgetränkten Uniformen getöteter deutscher Soldaten werden gesäubert, Einschusslöcher im Stoff geflickt, anschließend aufgehängt; rotes Wasser tropft auf den Boden. Dann lernen wir den Protagonisten Paul Bäumer (Felix Kammerer) kennen, einen kriegsbegeisterten Schüler, der die Propaganda seines Landes wie ein Schwamm aufgesogen hat. Er bekommt eine jener Uniformen ausgehändigt, die wir zu Beginn des Filmes am Körper eines anderen jungen Soldaten gesehen haben; sie ist gewaschen und getrocknet, aber das Namensschild des vorigen Trägers ist noch angeheftet. Der Kreislauf der Tötungsmaschinerie auf ein kleines Stoffschild verdichtet, die brutale Gleichgültigkeit des Krieges in einem einfachen Prozess erzählt. Regisseur Edward Berger findet viele solcher eindrücklichen Bilder für Erich Maria Remarques Roman von 1929, abseits der obligatorischen Schlachtsequenzen, die – so die immanente Paradoxie des Kriegsfilmes – jenes Bedürfnis nach Spektakel befriedigen müssen, dessen Grausamkeit sie zugleich betonen möchten (zumindest jene Genre-Einträge, die auf das „Anti“ in der Selbstbeschreibung bestehen). Im Westen nichts Neues kann diesen inneren Widerspruch nicht auflösen, findet aber am Rande der Frontgräben immer wieder einen Weg aus dem Spektakel.

The Menu

von Mark Mylod

Endlich einmal ein Film, der von radikaler Kunst erzählen kann, ohne sich in abgegriffenen Arthaus-Inszenierungen peinlich zu überhöhen. Die Gäste, die zugleich Opfer sind, werden nicht zu Karikaturen verunstaltet, die in Zeitlupe zu klassischer Musik das Weinglas schwenken und dabei einen fettigen Lippenabdruck am Glasrand hinterlassen, sondern lediglich als ein Haufen recht unsympathischer, reicher Menschen, wie es sie, mutmaße ich, genau so auch in der Wirklichkeit gibt: der alternde Filmstar, die unzufriedene Assistentin, das unglückliche Ehepaar, die versnobten Restaurantkritiker, die neureichen Start-Upper, der Fanboy und sein Date (Anya Taylor-Joy), das nur zufällig Teil der titelgebenden Inszenierung von Starkoch Julian Slowik (Ralph Fiennes) wird. Das sind keine tiefen Charakterstudien, aber einprägsame, bunte Figuren, die dem Film völlig ausreichen, um seine Geschichte erzählen zu können. Ich kann nur empfehlen, während der Sichtung darauf zu achten, was die Aussagen von Fiennes bedeuten würden, wäre seine Figur nicht Koch, sondern Filmemacher. So oder so ergibt sich eine ziemlich ätzende Kunstkritik, die ausnahmslos alles und jeden unter Beschuss nimmt – vor allen den Künstler selbst. The Menu nimmt sich dabei nicht zu ernst und weiß, in Analogie zum Ende des Filmes, ziemlich genau, was er sein will: ein gut gemachter Cheeseburger, mit American Cheese, weil der so gut schmilzt.

Licorice Pizza

von Paul Thomas Anderson

Ein in der Nachbarschaft Andersons entstandenes, mit Freunden und Familie realisiertes Period Piece, das bei allem Rückblick nie zur biografischen Nabelschau gerät. PTA macht nicht den Fehler, sich der Erinnerung nostalgisch zu überantworten, sondern bewahrt sich einen kritischen Blick auf die Zeit und ihre Leute. Ölkrise, Machismo, alttägliche Rassismen und Sexismen sind ständige Begleiter in einem Film, dem es durch die Fokussierung auf zwei lebenshungrige, ganz und gar idiosynkratische Hauptfiguren dennoch gelingt, eine spielerische, warmherzige Liebesgeschichte zu erzählen, die wie die Serpentinen des San Fernando Valley beständig überraschende Wendungen nimmt.

Nope

von Jordan Peele

Selten gab es beim dritten Akt eines Hollywoodfilms so viel zu sehen. Dieses eigenartige, an die Engel aus Neon Genesis Evangelion gemahnende UFO-Alien, das sich wie ein Origami entfaltet und immer neue geometrische Formen findet, hat mich ebenso begeistert wie Peeles Fähigkeit, verschiedene Genres nahtlos miteinander zu verkitten. Western, Horror, Science Fiction – das will erstmal zueinander finden. Dazu filmgeschichtliche Exkurse und eine zunächst rätselhafte Sequenz um einen Fernsehaffen, der Amok läuft, die sich alsbald jedoch ebenso nahtlos in den Motivreigen des Filmes einfügt: das Tierische, das nicht gezähmt werden kann, die Sensationslust am Unzähmbaren und die rücksichtlose Gewalt, mit dem es sich jedem Versuch entzieht, domestiziert zu werden. Hier findet alles zueinander: der Mythos des Western von der Zivilisierung der letzten Westgrenzen, verkörpert im Pferd, die Faszination mit außerirdischem Leben, die sich in unzähligen UFO-Legenden bündelt (die wirklich letzte Grenze) und die Auseinandersetzung mit dem Monster als das radikal Andere, die eine zentrale Triebfeder des Horrorgenres bildet. Peele weiß um die thematischen Überschneidungen dieser Genres, die sich in Nope nicht nur vertragen, sondern substanziell ergänzen.

Honorable Mentions:

Bones and All von Luca Guadagnino

Everything Everywhere All at Once von Daniel Kwan & Daniel Scheinert

The House von Enda Walsh

Sehenswert:

Barbarian von Zach Cregger

Windfall von Charlie McDowell

Top Gun von Joseph Kosinski

The Batman von Matt Reeves

Watcher von Chloe Okuno

The Northman von Robert Eggers

The Banshees of Inisherin von Martin McDonagh

Master von Mariama Diallo

Apollo 101⁄2: A Space Age Childhood von Richard Linklater

Thirteen Lives von Ron Howard

X / Pearl von Ti West

Men von Alex Garland

Niemandsland:

Blonde von Andrew Dominik

Fresh von Mimi Cave

Operation Schwarze Krabbe von Adam Berg

Mr. Harrigan’s Phone von John Lee Hancock

Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Sam Raimi

Schwach:

Metal Lords von D.B. Weiss

Chip ’n Dale: Rescue Rangers von Akiva Schaffer

Deep Water von Adrian Lyne

Das Privileg – Die Auserwählten von Felix Fuchssteiner & Katharina Schöde

The Bubble von Judd Apatow

Thor: Love & Thunder von Taika Waititi

Pinocchio von Robert Zemeckis

Hellraiser von David Bruckner

Spiderhead von Joseph Kosinski

The Gray Man von Anthony & Joe Russo

Lieblingsserien:

House of the Dragon (Season 1)

von Ryan Condal & George R.R. Martin

Durch die beteiligten Namen, insbesondere die Involvierung von Martin in die Konzeption der Serie, war ich recht früh guter Dinge, was die Umsetzung von Fire & Blood auf die Fernsehbildschirme anging. Und mein Vertrauen wurde belohnt: sinnige Zeitsprünge, ein grandios besetztes Figurenensemble und das Produktionsniveau von HBO wecken Erinnerungen an beste GoT-Zeiten, ohne, dass die erste Staffel den Eindruck erweckt, verzweifelt daran anknüpfen zu wollen. House of the Dragon hat seine eigene Identität, nicht zuletzt durch die starke zeitliche Raffung, aber auch durch die machtpolitische Ausgangslage, die fast ausschließlich auf das Herrschaftsgeschlecht der Targaryans und den angeheirateten Anhang fokussiert ist. Abstriche gibt es von meiner Seite lediglich für ein paar unnötige Gewaltspitzen (u.a. die Schlacht bei den Stepstones) und Anflüge der brachialen Drehbuchverrenkungen, wie sie GoT zum Ende seiner Laufzeit nur allzu gerne vollzogen hat (die hässliche Krönungsszene im Dragonpit aus Episode 9). Abgesehen davon schlägt die Serie zumeist sehr leise und nuancierte Töne an und ist ganz auf seine Figuren konzentriert. Besonders deutlich wird das anhand der Figurenentwicklung von King Viserys I. (Paddy Considine), die in der herausragenden achten Episode kulminiert. Der herzzerreißende Gang des sterbenden und entstellten Königs zum Thron, um ein letztes Mal den Versuch zu unternehmen, eine friedliche Erbfolge sicherzustellen, ist ebenso zu nennen wie das letzte gemeinsame Abendessen der versammelten Familie, ehe der unausweichliche Bürgerkrieg sich bereits am Horizont kommender Staffeln abzeichnet.

How to Change Your Mind (Mini-Dokuserie)

von Michael Pollan

LSD, Psilocybin, MDMA und Meskalin – jedem dieser Wirkstoffe widmet die Miniserie eine eigene Folge und gibt unter anderem Einblick in ihre historische Entdeckung oder Entwicklung. Vor allem zeigt die Serie auf, wie die Drogen zur therapeutischen Behandlung verwendet werden und beeindruckt durch die Erfahrungsberichte von Patienten und Konsumenten, ganz ohne Scheuklappen und vorgefasste Meinungen. Die Schilderungen der Rauschzustände und die bisweilen trippigen Bilderwelten der Serie können wirklich zu einer neuen Vorstellung von Wahrnehmung, Welt und Selbstverständnis verhelfen, ohne eigene bewusstseinserweiternde Erfahrungen selber gemacht zu haben.

Better Call Saul (Season 6)

von Vince Gilligan und Peter Gould

Ich habe dieses Jahr alle Staffeln nachgeholt und sehe mich nach meinem anfänglichen Desinteresse geläutert: Better Call Saul ist alles, was Fernsehen sein kann und eigentlich noch mehr. Die Serie ist besser als Breaking Bad je war und wird zum Ende der sechsten und letzten Staffel nur noch besser und besser; die finalen schwarzweißfotografierten Episoden sind bisweilen fast europäisch in ihrer Inszenierung, aber immer mit dem amerikanischen Drive für Plot und Figuren. Ein kleiner Kritikpunkt, der nicht nur die sechste Staffel, sondern die gesamte Serie betrifft, bildet für mich die Figur von Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), die wie schon in der Vorgängerserie eine wichtige Rolle spielt, die ich aber leider noch nie interessant fand. Allgemein interessierte mich die Seite des organisierten Verbrechens, und die Verstrickungen mit dem Kartell, immer am wenigsten; ernste Gesichter und Blickduelle auf irgendwelchen Parkplätzen, geheime Drogenlabore und Killer-Zwillinge gehören für mich eher ins Comicland. Abgesehen von diesen Vorbehalten, wartet die Serie mit einer der besten Charakterstudien der Fernsehgeschichte auf, die Staffel 6 furios zu Ende führt. Saul Goodman/Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ist Dreckskerl und Betrüger, Träumer und Arbeitstier, aber auch eine tieftraurige, widersprüchliche und darum allzu menschliche Figur, die glaubt, anderen beständig etwas vorspielen zu müssen. Saul ist eine Art uramerikanischer Archetyp des Showmans, die sich hinter falschem Spiel und Alter Ego bisweilen zum Verschwinden bringt. Daneben gibt es eine Wagenladung interessanter Nebenfiguren, allen voran Anwaltskollegin und Love Interest Kim Wexler (Rhea Seehorn), der man nach dieser Serie direkt ihr eigenes Spin-off wünscht.

Sehenswert:

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Anthologie-Serie, Season 1) von Diverse

Light & Magic (Mini-Dokuserie) von Lawrence Kasdan

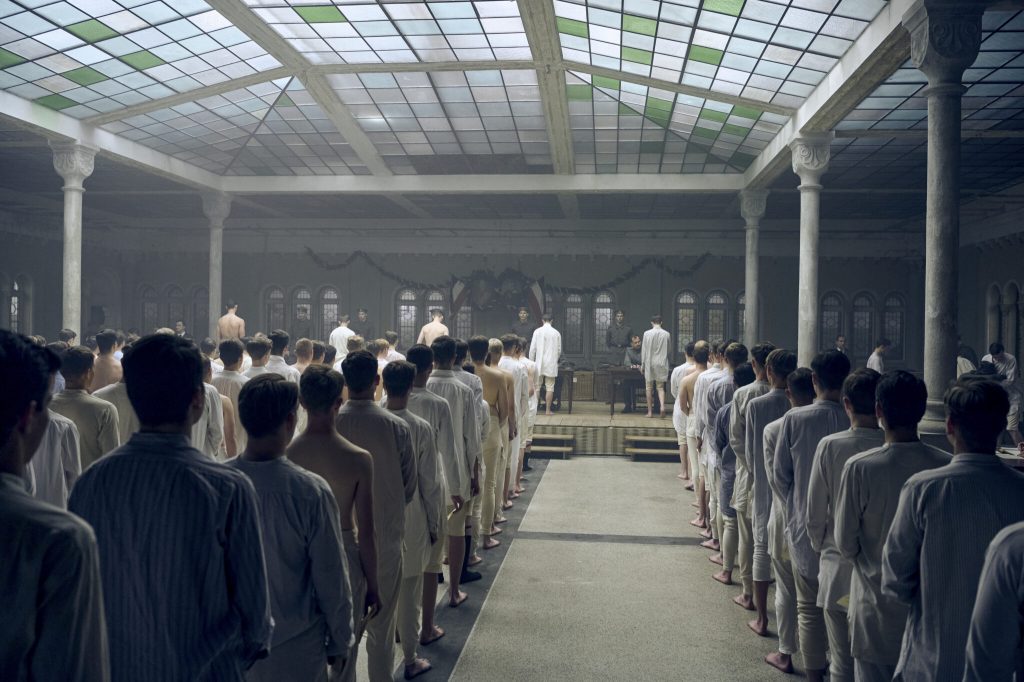

*Headerbild: Y. Chaki, The Four Seasons, Öl auf Leinwand, 335cm x 670cm, 1988: Royal Bank of Canada

**Galerie 1: © SF Studios | Netflix | Netflix / Galerie 2: © Searchlight Pictures | Universal Pictures | Universal Pictures / Galerie 3: © Netflix | Netflix | HBO