Filmhunger – über Essen und Film

Wir müssen essen und trinken. Die Nahrungsaufnahme gehört neben Schlaf, Schutz und Wärme zu den zentralen Grundbedürfnissen des Menschen. Natürlicherweise ist auch das Kino voller Szenen des Essens. Vom reichlich gedeckten Buffet, das die Zauberschüler Hogwarts zu Beginn jedes Schuljahres in der Festhalle erwartet bis zum lebendigen Oktopus, den der Protagonist Oh Dae-su (Choi Min-sik) aus Park Chan-wooks Oldboy nach seiner rätselhaften, fünfzehn Jahre währenden Einzelhaft wütend hinunterschlingt. Essen ist dabei nie bloß Essen. Es kann Liebesbeweis, Machtdemonstration, alltägliches Ritual oder prickelnde Erotik bedeuten. Nahrung kann als sozialer Kitt, als Tauschobjekt oder als Waffe dienen, kann als beiläufige Randnotiz des Alltags auftauchen oder als zentrales Objekt der Begierde. Sie kann sogar in all ihrer existenziellen Notwendigkeit zum dramaturgischen Motor einer Geschichte werden …

Rohe Bisonleber

Ich muss dabei zuerst an The Revenant denken und Leo DiCaprios Darstellung des Trappers Hugh Glass, der nach einem Bärenangriff und einer Intrige durch zwei Mitreisende in der Wildnis Dakotas zum Sterben zurückgelassen wird. Mit schier übermenschlichem Überlebenswillen robbt sich Glass zurück ins Dasein und versucht trotz seines desolaten Zustandes, all seine Kräfte für die Nahrungssuche zu mobilisieren. Durch eine behelfsmäßige Steinreuse fängt er zunächst einen Fisch, den er mit zittrigen Händen aus dem eiskalten Flusswasser zieht und anschließend bei lebendigem Leibe vertilgt. Keine Zeit, keine Kraft für ein Feuer. Es gibt primitives Sushi, das Glass dem Fisch mühevoll, Biss um Biss abtrotzt.

Später stößt er auf eine riesige Bisonherde und einen Pawnee-Indianer, der ihm von einem frisch erlegten Bison die rohe Leber überlässt. DiCaprio gab in einem Interview für Vanity Fair an, dass es sich dabei um eine echte Bisonleber handelte, die er sich in der unwirtlichen kanadischen Wildnis heruntergewürgt hat – aus Sorge, eine vom Prop Department hergestellte Kunstleber könne auf der Leinwand nicht authentisch genug wirken. Ob das für seine Darstellung notwendig war, ist wohl nicht sinnvoll zu beantworten, aber sie gibt Aufschluss über das Schauspielverständnis DiCaprios: “The bad part is the membrane around it”, erzählte DiCaprio. “It’s like a balloon. When you bite into it, it bursts in your mouth.” Sich zu ernähren von denselben Dingen, von denen sich auch der historische Glass mutmaßlich ernährt hat; zu jagen und zuzubereiten, was Glass gejagt und zubereitet hat, scheint ein Verfahren zu sein, dass ganz konkret darauf abzielt, eine historische Erfahrung authentisch zu reproduzieren, indem man sie nacherlebt. Dem zugrunde liegt die Schauspielmethode des Method Acting, die auf den authentischen Gefühlen des Schauspielers gründet. Selbst die Reaktion, die die Figur Glass im Film auf die rohe Bisonleber zeigt, soll nach Angaben DiCaprios authentisch gewesen sein. Regisseur Iñárritu unterstützte dessen Method Acting-Ansatz und kommentierte: “Without it, he may not have gotten to the truth.”

Wer hat die Gans gestohlen?

Nicht nur in Überlebensfilmen und Robinsonaden dient die Knappheit von Nahrung als dramaturgischer Motor, sondern auch (oder insbesondere) im Kriegsfilm. Die neuerliche Verfilmung des Weltbestsellers Im Westen nichts Neues greift eindrücklich die prekäre Versorgungslage der deutschen Truppen an der Westfront auf. Aus der Not beschaffen sich die Soldaten von einem nahegelegenen Bauernhof eine Gans. Diebesgut, für das sie beinahe mit dem Leben bezahlen. Zurück bei ihren Kameraden teilen sie feierlich die fettige Gans und vertilgten hungrig ihre Schenkel. Es ist ein Augenblick feierlichen Überflusses inmitten chronischen Mangels. Um die Gans herum versammelt sich die Gemeinschaft, die allen Widrigkeiten, allen menschenverachtenden Umständen des Krieges zum Trotz, ihr Leben erhält, indem sie ein anderes nimmt.

Die Szene zieht ihre unterliegende Spannung auch aus der Fragilität der Situation, aus der offenkundigen, schmerzlichen Flüchtigkeit des Glücks, die sich in der kontrastiven, melancholischen Musik von Volker Bertelmann ausdrückt. Sie kann der ausgelassenen Stimmung nicht so ganz trauen, deutet sie doch bereits die kommenden Entbehrungen des kräftezehrenden Stellungskrieges an. Wer weiß, wann sie wieder so etwas zu essen bekommen? Wer weiß, ob sie dann überhaupt noch am Leben sind? Weil sich die Zukunft so niederschmetternd und trostlos aufbäumt, müssen sich die Soldaten ins Jetzt zwingen. Und jetzt ist der Magen voll und warm, der Berg saftigen Gänsefleisches verführerisch vor ihnen aufgetürmt. Der Boden des Topfes noch in weiter Ferne.

Verzicht

Kriegsfilme erzählen sich einerseits über die Eskalation, über die kaum vorstellbare Akkumulation von Material, Personal und Gütern in den Diensten des Konfliktes, und andererseits über die Entbehrung und den Mangel – also den Hunger. Der Entzug von Nahrung kann auch zur Waffe werden. In Steven Spielbergs Schindlers Liste verbildlichen sich die katastrophalen Zustände deutscher Konzentrationslager, der gesamte, bürokratisch-systematische Tötungsapparat der Nazis, im Körper der Verfolgten und Verschleppten.

Dem gegenüber steht der selbst auferlegte Verzicht. Der Hungerstreik als Akt der Selbstverneinung in den Diensten einer politischen oder ideologischen Position. Steve McQueens Hunger zeigt das IRA-Mitglied Bobby Sands, der 1981 aus Protest in den Hungerstreit ging und schließlich daran verstarb. Über den kraftlosen, verzehrten Körper kann sich also auch ein unbeugsamer Wille signalisieren: der Wille, über das eigene Wohl hinaus für eine größere Sache zu sterben, ungeachtet des unschätzbaren Preises.

Ein ähnlicher, aber noch radikalerer Akt der Körperzerstörung zeitigt sich im ausgemergelten Körper von Christian Bale in seiner Darstellung des schlaflosen Maschinisten in The Machinist. Hier ist die Hunger- und Appetitlosigkeit Teil eines tiefersitzenden Schuldkomplexes und die graduelle, körperliche Versehrung eine unbewusste Form der Selbstbestrafung für die verdrängten Sünden der Vergangenheit. Bale hungerte sich für seine Rolle um 28 Kilo auf 54 Kilo Gesamtgewicht herunter, ehe er sich für die ersten Probeaufnahmen von Batman Begins sechs Wochen später wieder auf Normalgewicht futterte. Statt für die Rolle also einen dem Körperbild der Figur entsprechenden Schauspieler zu besetzen, wurde die Verkörperung zur Method-Acting-Herausforderung für Bale, dessen Karriere von radikalen Gewichtsverlusten und Zugewinnen nur so durchzogen ist – vom drogenversumpften Heringskörper in The Fighter über den astralen Waschbrettbauch in American Psycho bis zur Wampe des US-Vizepräsidenten Dick Cheney in Vice.

Zu Tode fressen

Das radikale Gegenteil eines Hungerstreiks zelebrieren die Herren aus Marco Ferreris berüchtigten Skandalfilm Das große Fressen. Im Kontrast zum Kriegs- und Überlebensfilm, in dem jeder Krümel Nahrung vorsichtig aufgelesen wird, erzählt sich dieser Film über den Exzess, die Überladung und Überfüllung des Körpers bis zum Tod. Maßloses Fressen als Akt der Selbstverneinung. Dekadenz, die zum Gift wird. Im geschmacklosen, unaufhörlichen Fressen dieser Männer zeigt sich auch eine Gesellschaft, die keinen Hunger, sondern nur noch Appetit verspürt. Ihr spätrömisches Gelage überdreht den Überfluss westlicher Industriegesellschaften bis in die Selbstvernichtung.

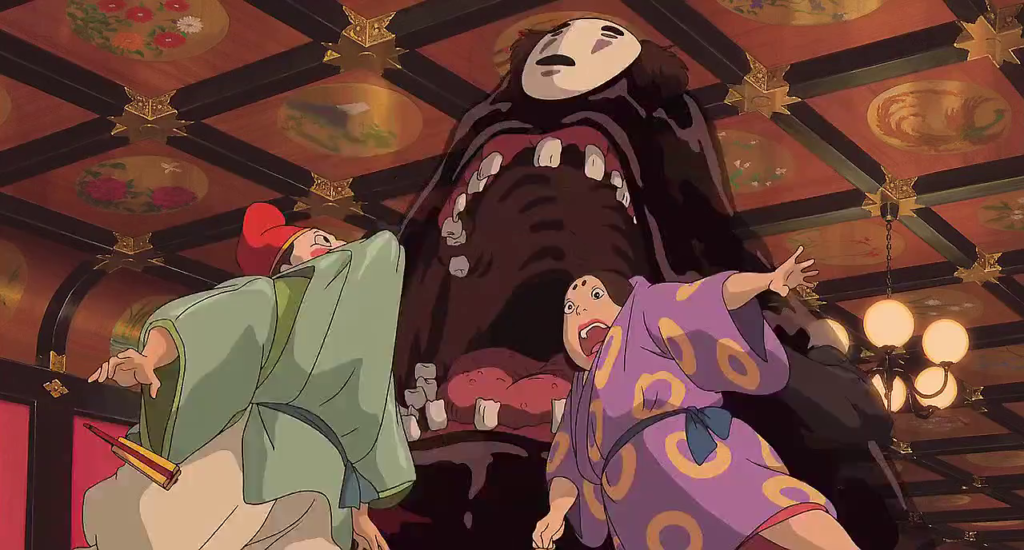

Der Hunger, der sich in der Gier übersteigt, zeigt sich auch in Hayao Miyazakis Meisterwerk Chihiros Reise ins Zauberland. Die Gier von Chihiros Eltern ist es, die das kleine Mädchen auf ihre Odyssee zwingt. Für ihre Maßlosigkeit werden sie zur Strafe in Schweine verwandelt und erwarten im Stall ihr Schicksal als schmackhaftes Kotelett. Auch beim mysteriösen Ohngesicht taucht das Motiv der Gier auf, als sich dessen Völlerei in eine Art Fressamoklauf übersteigert. Plötzlich landet auch Mobiliar und Hotelpersonal im größer werdenden Schlund des Ohngesichts, bis dieser von Chihiro von seinen Qualen befreit wird und ihr fortan friedlich folgt.

Das Übermaß kann auch von außen doktriniert sein. In Form einer perversen Strafe, so wie sie der Serienkiller aus David Finchers Sieben an seinem grotesk überformten ersten Opfer vollzieht. Völlerei schreibt der als John Doe bekannte Killer seinem Opfer auf den aufgeblähten Bauch – eine Todsünde. Die einzig gerechte Strafe für ein Leben des Übermaßes liegt aus dessen Sicht in der Übersteuerung dieses Impulses. So wie Eltern, die ihre Kinder beim Rauchen einer Zigarette erwischen und sie zur Abschreckung die ganze Packung verkonsumieren lassen, bis ihnen schlecht wird und der verbotene Reiz der Zigarette im Exzess verdampft. Humoristischer in seiner Darstellung, aber nicht minder perfide, verfährt die böse Schulleiterin Frau Knüppelkuh (Pam Ferris) aus Danny DeVitos Matilda. Sie lässt einen übergewichtigen Jungen, der sich angeblich am Schokoladenkuchen vergangen hat, zur Strafe den ganzen Kuchen verspeisen. Bis sich die zarte Versuchung zur süßen Hölle verkehrt.

Wegwerfgesellschaft

Beim Thema Überfluss muss ich auch an Tom Hanks denken, der in Cast Away als unsympathischer FedEx-Analyst nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel im pazifischen Ozean strandet. In den nächsten Monaten werden nach und nach Pakete aus dem abgestürzten Transportflugzeug an Land gespült. Wie Signalleuchten aus der Zivilisation verweisen sie auf den entgrenzten Konsumismus westlicher Industriegesellschaften. Heute wären es die Amazon-Pakete, die Hanks vom Strand seiner einsamen Insel aufliest. Besonders prägnant aber erzählt der Film von Überfluss und Entbehrung über die Rückkehr in die Zivilisation. Das reichlich gedeckte Buffet, das Hanks zur Begrüßung in dessen Hotelzimmer aufgebahrt wird, mutet plötzlich fast obszön an, wenn es mit der mühsamen Nahrungssuche auf der Insel kontrastiert wird. So viel essen für so wenige Menschen. Essen aus aller Welt, das wie selbstverständlich beiseite geworfen wird, sobald man keinen Appetit mehr verspürt.

Essen, das weggeworfen wird, obwohl es noch essbar ist, darin liegt eine der großen Perversionen der industriellen Nahrungsindustrie. Der Film In den Gängen greift diese Perversion auf. Christian (Franz Rogowski) tritt eine neue Stelle in der Getränkeabteilung eines Großmarktes irgendwo in der ostdeutschen Provinz an. Die abgelaufenen Lebensmittel entsorgt Christian mit Chef Rudi (Andreas Leupold) im Hinterhof des Handels. „Alles noch gut“, meint Rudi resigniert, zugleich ist es den Mitarbeitern nicht gestattet, die entsorgten Lebensmittel selbst zu konsumieren. Später, es ist Vorweihnachtszeit, sehen wir, wie sich Christian und Kollege Klaus (Michael Specht) in die Mülltonnen gelehnt an den abgelaufenen Produkten satt essen. Und was für ein Bild mikroskopischen Widerstands das ist, wenn die beiden Köpfe in den Tonnen verschwinden, im Hintergrund Es ist ein Ross entsprungen erklingt und Klaus mit vollen Backen anmahnt: „Lass dich bloß nicht erwischen“. Eine Gesellschaft, die so viel weggwirft, gehört vielleicht selbst entsorgt.

Ein Stück Strudel und ein Glas … Milch

Essen hat, so wie jede Sphäre sozialer Interaktion und Aushandlung, viel mit Macht zu tun. Bereits die Tischordnung zur Essenszeit verrät etwas über die familiären Hierarchien. Kaum eine andere Szene drückt diese soziale Hierarchie prägnanter aus als die Strudel-Szene aus Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Hier zeigt sich: es ist nicht entscheidend, was gegessen wird, sondern wie es gegessen wird. In der Szene sitzt der von Christoph Waltz gespielte SS-Oberst Hans Landa, auch „Judenjäger“ genannt, der französischen Jüdin Emmanuelle (Melanie Laurént) gegenüber. Diese war Jahre zuvor als einzige Überlebende einer von Landa geleiteten Razzia entkommen. Die Frage lautet nun: erkennt er sie wieder? Und wenn er sie wiedererkennt, was wird er mit ihr tun?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Landa um die wahre Identität Emmanuelles weiß. Er bestellt nämlich nicht nur Strudel für sich und sein Gegenüber, sondern auch ein Glas Milch. Jenes Getränk, das der Bauer, der Emmanuelle und ihre Familie unter seinen Bodendielen versteckt hielt, Landa bei seiner Befragung servierte. Hier zeigt sich bereits die ganze Perversion des Charakters Landa, in der informativen Unsicherheit nonverbal seine Spielchen zu treiben. Die Darstellung von Waltz zeichnet eine große Gelassenheit, eine Art joviales, beiläufiges Machtbewusstsein aus. So besteht Landa zum Beispiel darauf, auf die Sahne zu warten, ehe Emmanuelle mit dem Essen beginnt.

Nicht nur bestellt er für sie beide und bestimmt damit, was sie isst und trinkt. Er bestimmt auch darüber, wie und wann sie es isst. Das unterstützt die vielen kommunikativen Machtsignale, die sich durch die gesamte Unterhaltung ziehen. Währenddessen versucht Emmanuelle jede Faser ihres Körpers zusammenzuhalten, um nicht vor Angst zu zerlaufen. Sie nimmt eine höfliche Gabel Strudel, die Milch rührt sie erst gar nicht an, könnte dies doch einem Eingeständnis über ihre wahre Identität gleichkommen. Derweil isst Landa mit größter Zufriedenheit seinen Strudel, kappt sich in klaren, resoluten Bewegungen Stück für Stück ab, während er Emmanuelle mit vollem Mund zu ihrem Kino ausfragt, das als Premierenort für einen Nazi-Propagandafilm dienen soll. Landa isst dieses perfekt ausschauende Stück Strudel mit der Gewissheit absoluter Kontrolle: über sich und über Emmanuelle – mit der Vormachtstellung der Nazis im besetzten Paris, die sich in dessen Habitus bis in die Fingerspitzen internalisiert hat. Besser kann man Essen filmisch nicht erzählen.

Tischspielchen sind Machtspielchen

Machtunterschiede begründen sich oft mit Klassenunterschieden. In James Camerons Titanic zeigt sich der Klassenunterschied zwischen Jack (Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate Winslet) besonders während eines Dinners, zu dem Jack eingeladen wird, nachdem er Rose vor dem Sprung in den Atlantik bewahrt hat. Die neureiche Witwe Molly Brown (Kathy Bates) ist es, die hierbei in die Tischordnung der ersten Klasse einführt und dem vom unzähligen Besteck überforderten Jack erklärt, dass er sich von außen nach innen vorzuarbeiten habe. Von der Salatgabel über das Steakmesser bis zum Dessertlöffel und so weiter. Essen ist hier Theater, eine soziale Choreografie, die über viele kommunikative Cues die eigene Klassenzugehörigkeit signalisiert. Alles an Jack sagt: ich gehöre nicht hierher. Und alles am Verhalten von Roses Verlobten und ihrer Mutter sagt: wir wollen dich hier nicht.

Weniger feindselig geht es im wunderbaren Tampopo zu. Hierin zeigt ein alter Ramen-Meister (Ryūtarō Ōtomo), der vierzig Jahre lang Nudelsuppen studiert hat (!) einem jungen, unerfahrenen Gakusei, wie man richtig Ramen isst. Die Suppe beschreibt er dabei mit weiser Hingabe und erläutert zugleich mit leisem Pathos die Regeln des korrekten Ramenverzehrs: mit den Essstäbchen zärtlich über die Oberfläche streicheln, beim anschließenden Schlürfen der Suppe stets die Augen voller Hingabe auf die Rindfleischscheiben gerichtet, diese einmal eintunken und zur Seite legen. Der gesamte Film widmet sich dem Essen, dem Kochen und dem Genuss und zelebriert die Nudelsuppe bis zur quasireligiösen Verehrung. Tampopo ist ein Klassiker des kulinarischen Films und wird auch über die japanischen Landesgrenzen hinweg völlig zu Recht kultisch verehrt. Ich werde später auf ihn zurückkommen.

Rausch & Gift

In Joachim Triers Der schlimmste Mensch der Welt schießt es die Protagonistin Julie (Renate Reinsve) und ihre Freunde auf einen wilden Pilztrip, nachdem sie einige veraltete Magic Mushrooms aus der Küche geknabbert haben. Das ist Essen, das neue Dimensionen aufschließt, die bekannte Welt durch neue Augen sehen lässt. Ähnliches passiert in Midsommar, wo sich der Trip der trauernden Hauptfigur Dani (Florence Pugh) albtraumhaft verzerrt. Die rauschhafte Selbstsuche kann sich also auch genauso gut in einen rauschhaften Wahn versteigen, jene negativen Emotionen perpetuieren, die bereits vor dem Trip vorherrschend waren.

In Sofia Coppolas The Beguiled dienen Giftpilze dazu, sich dem überdrüssig gewordenen, männlichen Dauerbesuch in Person von Corporal John McBurney (Colin Farrell) zu entledigen. Während dieser an den Pilzen erstickt, sitzt die Frauengemeinschaft rund um Matriarchin Miss Farnsworth (Nicole Kidman) geschlossen beisammen und hält sich die Hände. Der Giftmord, seit jeher eine Frauendomäne in einer Welt männlicher, physischer Überlegenheit, wird zum Instrument der Befreiung, wenngleich Coppola offenlässt, inwiefern die Ermordung des Corporals tatsächlich gerechtfertigt war.

Nicht sofort tödlich, dafür aber nicht minder perfide geht die Hochstaplerfamilie Kim aus Parasite vor. Um Schritt für Schritt die Positionen des Dienstpersonals in der Villa der wohlhabenden Familie Park zu erschleichen, machen sie sich eine Allergie der Haushälterin zunutze. Diese verträgt den feinen Haarstaub eines Pfirsichs nicht. Die Kims sammeln also den Pfirsichstaub, bringen die Haushälterin unbemerkt damit in Kontakt und überzeugen Frau Park mit Verweis auf deren schlimmer werdenden Hautausschlag, dass diese an Tuberkulose leide. Die Haushälterin wird gefeuert und durch die Mutter der Familie Kim ersetzt.

Heilendes Gift

Gift und Liebesbeweis, ein Liebesbeweis, der als Gift getarnt ist. Die Grenzen sind nicht immer so klar wie in Parasite. Manchmal braucht es einen großartigen Regisseur wie Paul Thomas Anderson, um beides zusammenzubringen. In einer Schlüsselszene aus Phantom Thread verdichtet Anderson die gesamte Beziehung zwischen dem exzentrischen, kontrollsüchtigen Modeschöpfer Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) und seiner Frau Alma Elson (Vicky Krieps) auf ein Gericht: darin bereitet Alma ihrem Mann ein Pilz-Omelett zu, jener Art, das ihn bereits einmal krank gemacht hat (die Pilze sind giftig). Er weiß, dass auch dieses Omelett vergiftet ist. Und sie weiß, dass er es weiß.

Diese beiden Figuren sehen sich also in die Augen, intensiv, verspielt, schließlich fast schelmisch, bis Reynolds eine Gabel des Omeletts isst. Daraufhin erklärt Alma: „I want you flat on your back, helpless, tender, open, with only me to help. And then I want you strong again.” Essen als Gift als Liebesbeweis. Dieses merkwürdige Ritual, das sich zwischen Reynolds und Alma etabliert, verbildlicht auf rührende und originelle Art deren Beziehung. Reynolds lässt sich willentlich vergiften, weil es ihm die Möglichkeit gibt, loszulassen, die Kontrolle abzugeben. Er erlaubt es Alma, ihn aufzufangen und Alma erlaubt es ihm, sich fallenzulassen. Die ganzen Merkwürdigkeiten und Idiosynkrasien einer Beziehung verkapselt Anderson in einer einzigen Szene. Eine toxische Beziehung, die funktioniert.

Liebe geht durch den Magen

Die Liebe, die sich zerstörerisch überdreht, gipfelt im Kannibalismus. Der andere kann gar nicht nah genug dran sein und doch bleibt immer eine unüberbrückbare Distanz: der Körper. Der Kannibale überbrückt diese letzte Distanz und strebt der vollkommenen, unumkehrbaren Verschmelzung entgegen. Unsere Sprache ist dahingehend aufschlussreich, wir sagen Dinge wie „ich hab‘ dich zum Fressen gern“ oder „du siehst heute aber zum Anbeißen aus“. Im Englischen sagen wir „I eat you out“. Die Sprache der Liebe ist also auch eine Sprache des Verschlingens. Eine Sprache voller Bewunderung und, vielleicht mehr noch, voller manischer Hingabe (der Schriftsteller Senthuran Varatharajah hat darüber ein ganzes Buch geschrieben).

Der wohl bekannteste Kannibale des Kinos ist der von Anthony Hopkins verkörperte Psychologe Hannibal Lecter aus Jonathan Demmes prägenden Serienkiller-Film The Silence of the Lambs. Im Gespräch mit der jungen FBI-Agentin Clarice Starling beschreibt er seine kulinarischen Vorlieben gleichermaßen ungerührt wie bedrohlich: „I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.“ Kurz darauf folgt jener zischende Laut, der sich in Kombination mit Hopkins irrem Blick ins kollektive Bildgedächtnis einbrennen sollte.

Dennoch ist die Figur des Lecters symptomatisch für das ambivalente, westliche Verhältnis zum Thema Kannibalismus, das einerseits voller Besessenheit medial ausgeschlachtet und rezipiert wird (der Kannibale von Rothenburg!), von dem sich aber andererseits moralisch distanziert werden soll. Der Kannibale, so der Tenor, ist immer der andere. Diese Vereinfachungen sind blind für die menschlichen Dimensionen des kannibalischen Begehrens und ihrer kulturellen Wirkmächtigkeit. Wir fiebern jeder Szene mit Hannibal Lecter entgegen, wollen ihn sehen, ihn sprechen hören, in diese Augen sehen und uns fragen, was in diesem Kopf wohl vor sich geht, wollen diese Zähne sehen und uns vorstellen, wie sie Menschenfleisch zermahlen. Warum wollen wir das? Warum suchen wir die Begegnung?

Auch Agent Starling könnte jederzeit das Gefängnis verlassen, die Tür und den Fall hinter sich schließen und nie wieder zurückschauen. Doch sie tut es nicht, weil sie etwas von sich in Lecter erkennt. Und dieses sich-erkennen im Anderen ist die Triebfeder ihrer Neugierde. Und das Eschrecken vor Lecter ist zugleich das Erschrecken über sich selbst, den Schrecken in sich selbst zu erkennen. Das bedeutet nicht, dass in uns allen kannibalische Fetische schlummern. Aber es bedeutet, dass wir alle lieben und dass wir in unserer Liebe manchmal etwas erkennen, das uns erschreckt, weil es exzessiv und zerstörerisch ist in der Totalität unseres Begehrens. Nicht ohne Grund gipfelt Patrick Süskinds Welterfolg Das Parfüm und die gleichnamige Verfilmung in einem kannibalistischen Exzess und übersteuert die aphrodisierende Wirkung des perfekten Duftwassers bis in den Vernichtungstrieb.

Within no time, Jean-Baptiste Grenouille had disappeared from the face of the earth. When they had finished, they felt a virginal glow of happiness. For the first time in their lives, they believed they had done something purely out of love.

Das Parfum

Lebenshungrige Wiedergänger

Der wohl beliebteste Menschenfresser des Kinos ist der Zombie. Und was macht der Zombie eigentlich? Er beißt und isst jene, die nicht er selbst sind. Und warum tut er das? Weil er leben will. Wir essen, um zu leben. Sein unaufhörlicher Drang, die Lebenden zu verspeisen, ist von der Erinnerung an sein Leben vor dem Tod getrieben. Doch der Zombie hat kein Leben mehr und ironischerweise führen seine Versuche, an seine lebendige Existenz anzuschließen, doch nur dazu, jenen Fluch zu perpetuieren, der ihn ewig lieb- und leblos suchen lässt.

Manchmal erfordern es die Umstände des Überlebens, kannibalisch tätig zu werden, sich ein Stück von jenen zu genehmigen, mit denen man ein Schicksal teilt. Society of the Snow erzählt die Geschichte des Fluges 571, der 1972 in den Anden verunglückte und die Überlebenden dazu zwang, 72 Tage in unwirtlichen 3500 Höhenmetern zu überleben. Sie begannen Teile der Verstorbenen zu zerteilen und zu essen. Die undankbare Arbeit der Zerlegung übernahmen die Brüder Strauch, die das verarbeitete Fleisch an die Mitüberlebenden austeilten, ohne ihnen mitzuteilen, von wem es stammte. Diese verzweifelte Überlebensstrategie sicherte das Überleben von insgesamt 16 Menschen, lieferte das Fleisch doch überlebensnotwendige Nährstoffe in der unwirtlichen Bergregion. Zugleich ist es erschreckend zu sehen, worauf sich eine menschliche Existenz reduzieren lässt, wenn die Not derart existenziell wird.

Neue Perspektiven

Selbst in die Perspektive des Essens gezwungen zu sein, in die Perspektive des Gejagten, Gezüchteten und Vertilgten, kann ebenso erhellend wie verstörend sein. Wohl kaum ein anderer Film setzte einen solchen Perspektivwechsel derart radikal ins Bild wie Leviathan vom Filmemacher-Duo Lucien Castaing-Taylor und Véréna Paravel. Die experimentelle Dokumentation begleitet die Crew eines Hochseeschleppers bei der Schleppnetzfischerei im atlantischen Ozean. Dabei liegt der Fokus jedoch nicht auf der menschlichen Crew als vielmehr auf der Umwelt, in die diese eingefasst sind und derer sie sich reichlich bedienen. Von den gefangenen Fischen, die hilflos im reichhaltig gefüllten Netz zappeln über die Möwen, die den Schlepper auf Schritt und Tritt folgen, beständig konkurrierend um den entstehenden Beifang bis zu einer Muschel, die von den Fischern mit nur wenigen, routinierten Handgriffen auseinandergenommen wird.

Der ausschließlich mit GoPros aufgenommene Film zeichnet ein multiperspektivisches Panorama vom Leben und Überleben auf der hohen See, ohne sich je einer einzelnen Perspektive zu verschreiben. Stattdessen werden wir als Zuschauer mit der haltlosen Kamera über Bord geworfen, treiben ziellos im Kielwasser und können bestaunen, wie die Möwen im Sturzflug durch die Wasseroberfläche brechen, um sich den begehrten Beifang zu schnappen. An der Spitze dieses zyklischen Kreislaufs von Fressen und gefressen werden steht der Mensch, der in diesem Film bisweilen selbst wie ein Teil des Schiffes anmutet, als eifrige Arbeitsdrone, als kleines Maschinenteil eines metallenen Kolosses.

Auch im Hollywood-Kino lassen sich Beispiele für einen ähnlichen, wenn auch ästhetisch diametralen Perspektivwechsel finden. In Steven Spielbergs Adaption des H.G. Wells Klassikers War of the Worlds etwa: darin überfallen Außerirdische in dreifüßigen Kampfmaschinen die Erde und gehen auf Menschenjagd. Im Laufe des Filmes stellt sich heraus, dass die außerirdischen Invasoren die Vernichtung der Menschheit weniger aus Mordlust, als aus ökonomischen Erwägungen heraus betreiben. Der Massenmord ist in der Grammatik der Aliens nicht mehr als ein Ernteprozess, die dreibeinigen Kampfmaschinen fungieren folglich als Ernte-Roboter. Diese fangen die Menschen zunächst in einem großen Käfig auf, zuvor werden sie „gepflückt“, dann in einer Art „Entsafter“ zerkleinert und deren blutigen Überreste anschließend auf dem Erdboden verstreut. Auf dem mit Menschenblut gedüngten Boden wachsen fortan fremdartige Pflanzen. Plötzlich steht also der Mensch auf dem Speiseplan und sieht sich mit jenem Verhalten konfrontiert, das er selbst gegenüber unterlegenden Spezies an den Tag legt.

In die Haut des Essens selbst zu schlüpfen, kann also unheimlich heilbar sein. So wie in Sausage Party, wo die Produkte eines Supermarktes allmählich realisieren müssen, dass sie jenseits der Gänge nicht das Paradies, sondern der Tod erwartet. In der besten Szene des Filmes verdreht sich die zunächst glückselige Stimmung unter den eingekauften Produkten, als diese erkennen müssen, was mit ihnen in der Küche der Kundin schlussendlich passiert. Ein gewöhnlicher Kochabend wird aus Sicht des zubereiteten Essens so zu einer martialischen Splatterszene, in der einer Kartoffel die Haut mit einem Sparschäler brutal abgezogen wird oder Wiener Würstchen wie in einem Slasher rücksichtslos zerteilt werden. Auch in Ojka oder Ein Schweinchen namens Babe sind wir in die Perspektive desjenigen Lebewesens gezwungen, das wir sonst so gedankenlos vertilgen.

Eigelb und Apfelkuchen – erotische Ausschweifungen

Aber zurück zu Heiterem: für einen anderen zu kochen, ihn zu be-kochen, kann nämlich auch über platonische Fürsorge hinausgehen und stattdessen den Ausgangspunkt prickelnder Erotik markieren. In Jon Favreaus Kiss the Cook liegt Scarlett Johansson lasziv auf dem Sofa und schaut Favreaus Figur aufmerksam bei der Zubereitung von Spaghetti Carbonara zu. Kochen als Verführung, als kulinarisches Vorspiel. Die zielsicheren, geschmeidigen Handgriffe des Kochs, die Auswahl und Verarbeitung der Zutaten, die sich langsam entfaltenden Aromen und Gerüche, das alles kann unwahrscheinlich sexy sein. Da ist eine Person, die weiß, was sie tut. Und sie tut es für mich. Es ist ein wechselseitiges Spiel der Verführung. Ich biete dir etwas an, und du nimmst es in dich auf. Es braucht Vertrauen von beiden Seiten, sich dem Urteil des Bekochenden auszusetzen einerseits, und das Mahl des Kochenden zu verzehren andererseits. Diese Carbonara würde ich aber auch nicht von der Bettkante stoßen.

Manchmal ist es sogar das Essen selbst, das Befriedigung verschafft. American Pie machte die Zweckentfremdung eines Apfelkuchens berühmt, in Call Me By Your Name ejakuliert Timothée Chalamets Figur in einen Pfirsich, den sein Liebhaber (Armie Hammer) anschließend verspeist. Gerade Obst scheint sich gut in das erotische Spiel integrieren zu lassen. Die Erdbeere, die Rosie Perez Jeff Bridges in Fearless aus der Hand nascht, das prickelnd Weizenbier, das aus dem Bauchnabel einer attraktiven Frau geschlürft wird, wie es eine bekannte deutsche 90er-Jahre-Werbung suggestiv illustrierte, oder eine Grapefruit, die Tiffany Haddish in Girls Trip über eine Banane stülpt, um ihren Freundinnen eine besondere Fellatio-Technik zu demonstrieren.

In Tampopo (dieser japanische Nudelsuppen-Film von vorher) gibt es die vielleicht originellste Erotikszene überhaupt zu finden. Damit sie funktioniert bedarf es keiner nackten Haut. In der Tat behalten die Protagonisten dieser Szene bis zum Ende alle ihre Klamotten an und kommen dennoch zum Höhepunkt. Im Zentrum dieser Szene steht ein rohes Eigelb, ein Mobster (Kōji Yakusho) und dessen Geliebte (Fukumi Kuroda). Beim „Eierkuss“ nimmt der Mobster ein Eigelb in den Mund und lässt dieses unbeschädigt in den Mund seiner Geliebten gleiten, ohne, dass sich dabei je ihre Lippen berühren. Sie wiegen sich eng umschlungen auf und ab, die Atmung beschleunigt sich und der Blick geht tief in die Augen des Partners. Diese sinnliche Choreographie wiederholen sie mehrere Male, bis die Geliebte vor Lust aufstöhnt und das nun zerstörte Eigelb suggestiv aus ihrem Mund hinausläuft …

Wow! Danach braucht man selbst als Zuschauer ne Zigarette! Das ist nicht bloß Nahrung als Lustobjekt, sondern Nahrung als Analogie auf Lust und Sex. Zugleich taucht hier wieder das Motiv der Fürsorge auf: sich gegenseitig selbstlos das Eigelb zu überlassen, den anderen zu nähren, bildet den ultimativen Liebesbeweis. Die Szene weckt auch Assoziationen zur kulturellen Praxis des Vorkauens, das Eltern in vielen Kulturen für ihre kleinen Kinder praktizieren. Man findet es aber auch in einer Szene aus Hayao Miyazakis Prinzessin Mononoke, in der Mononoke dem verwundeten Ashitaka das Essen vorkaut und Mund zu Mund einflößt, damit dieser wieder zu Kräften kommt. Manche Kussforscher (die gibt es wirklich) mutmaßen sogar, dass dies der menschheitsgeschichtliche Ursprung des Kusses an sich sein könnte.

Filme als Lebensmittel

Ich möchte zum Schluss vorschlagen, sich Filme einmal kurz als Essen vorzustellen. Was erwartet man von einem guten Essen? Satt werden, sicher. Aber wir essen nicht nur, um satt zu werden. Sonst würden wir jeden Tag Haferflocken mit Hafermilch und Apfel futtern und keinen weiteren Gedanken an die Zubereitung unserer Mahlzeiten verschwenden. Aber das tun wir nicht. Wir freuen uns sogar auf das Essen (die meisten zumindest), wir planen den Einkauf, bekochen unsere Freunde und zeigen ihnen den besten Italiener, Inder, Chinesen der Stadt. Jeden Tag ausgehen kann ich mir nicht leisten, aber jeden Tag Fast Food würde mich krank machen. Ich will Abwechslung. Mal was Neues, mal das Altbekannte. Mal herausfordernde Geschmackskaskaden, mal die altbekannte Fett-Kohlehydrate-Zucker-Kombo der nächstgelegenen Fast-Food-Filiale.

Mit Filmen ist es genauso. Gute Filme gleichen einem ausgewogenen und reichhaltigem Gericht. Filme sind Nahrung für den Geist. Sie liefern die nötigen Spurenelemente und Mineralien für das eigene, geistige Wachstum. Wer sich seinen kulinarischen Gelüsten nur allzu willfährig ergibt, wird tot sein, ehe er „Rente“ auch nur aussprechen kann. Und wer sich zeit seines Lebens nur mit schillernden Jahrmarktsattraktionen umgeben hat, dessen Blick für das Kleine und Kostbare wird nur allzu leicht von den blinkenden Lichtern der nächsten Sensation abgelenkt. Manchmal wollen wir natürlich abgelenkt werden. Manchmal genügt das Altbekannte. Manchmal reicht, wie uns The Menu voller Weisheit zeigt, ein verdammt guter Cheeseburger. Etwas Bekanntes, gut zubereitet. Etwas vermeintlich Ordinäres, meisterhaft interpretiert. Wie ein guter Genre-Film, der die bekannten Elemente in Perfektion exerziert.

Natürlich hat diese ganze Analogie ihre Grenzen: Filme sind kein Essen. Ohne Essen könnten wir nicht leben. Ein Leben ohne Filme wäre hingegen hypothetisch möglich – wenn auch vollkommen sinnlos.

Header: © Toho | Galerie 1: © 20th Century Fox / Netflix / Paramount Classics | Galerie 2: © Fida Cinematografica / Sony Pictures Releasing / Toho | Galerie 3: © 20th Century Fox / CJ Entertainment / Toho | Galerie 4: © Orion Pictures | Galerie 5: © United Film Distribution Company / Constantin Film Verleih | Galerie 6: © Sony Pictures Releasing / Universal Pictures / Cinema Guild